皇統断絶の危機

皇位継承者の不在

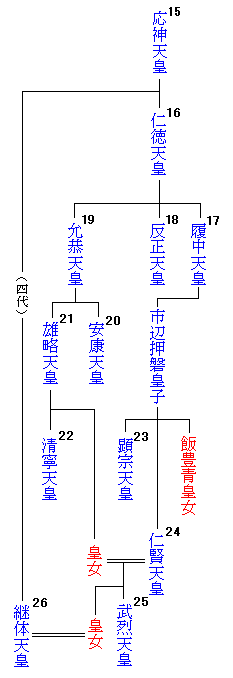

話は雄略天皇より4代時代を下り、第25代:武烈天皇の時代に入ります。この時、非常に深刻な皇位断絶の危機が訪れました。

武烈天皇:明治天皇聖徳奉讃会 – 『皇国紀元二千六百年史』国立国会図書館デジタルコレクション, パブリック・ドメイン, リンクによる

506年、武烈天皇は18歳という若さで崩御してしまった為、子を成しておらず跡取りとなる皇子が産まれていませんでした。

さらに悪い事に、遡る事4代前の雄略天皇が、皇位に就くために他の兄弟を亡き者にしていた事が響き、皇位を継承できる男系の皇族自体が全く居ないという非常事態が発生したのです。

天照大神を祖とする神話の時代から続いてきた天の神の系統が途絶えようとしていました。

武烈天皇には姉が居て彼女が皇位を継ぐ事は可能でしたが、彼女が皇位を継承すると他に皇族が居ない為に彼女の子どもに皇位を継承していく事になります。すなわち女系天皇の始まりとなってしまいます。

越前の皇位継承者

そんな前代未聞の危機の中、越前(福井県)に男系で継承できる男大迹王という人物が居るらしいという情報が入ります。しかし彼は血筋を5代前の応神天皇まで遡る超遠縁の男系子孫でした。

『果たして遠縁の子孫を王として迎え入れるべきか』臣下の大伴氏や物部氏、巨勢氏らは協議を重ねた末に、男大迹王に皇位を継承して頂く事を決定しました。女系の皇位継承より、超遠縁の男系継承を選んだのです。

そして臣下達は御旗と御輿を持って越前へ赴き、男大迹王に皇位を継承して貰うよう願い出ました。

男大迹王は「自分には徳は無い」とその要請を断りますが、再三による説得の末、ついに皇位を継ぐ事を決意し、507年、第26代:継体天皇が即位します。

継体天皇:立花左近 – 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 3.0, リンクによる

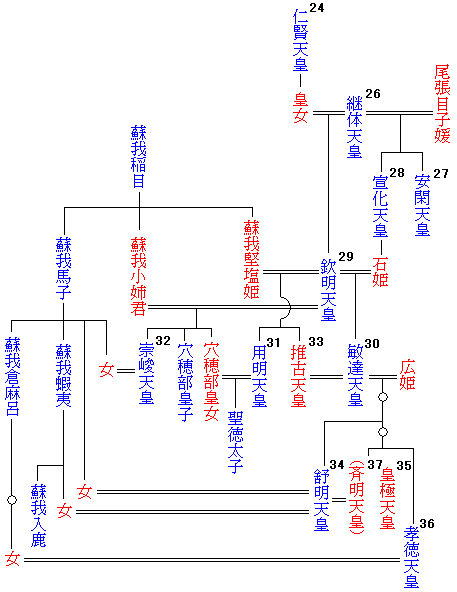

継体天皇は第15代応仁天皇の血筋であったので、第16第仁徳天皇の血筋は途絶える事となりましたが、継体天皇と武烈天皇の姉が結婚する事で再びその血筋を統合しました。その子は後に29代欽明天皇として即位する事になります。

こうして皇統断然の危機を見事に乗り切ったのです。

nnh – selfmade by MS-Paint, CC 表示 2.5, リンクによる

継体天皇の治世

五経博士

継体天皇が即位してから数年後の513年、百済国から大和の力が強く及んでいた任那地域の割譲を求められました。

物部氏や天皇の皇子(後の安閑天皇)は反対しましたが、最終的には割譲が許され、百済に任那の四県が割譲されることになります。

そして割譲の返礼として、百済から五経博士が送られてきました。

儒教の経典である『易経』『書経』『詩経』『礼記』『春秋』を五経と呼び、それぞれに精通した学者を五経博士と呼びます。

領土の割譲と博士の呼び込みでは割に合わない気もしますが、当時はそれ程までに学問が重視されていたのでしょう。

磐井の乱

527年、この年大和は新羅に侵攻されていた任那を救出するべく、約6万の軍勢を任那へと送り出しました。

しかしこの時、筑紫(九州)を任されていた磐井が突如として挙兵。大和へ対して大規模な反乱起こしました。

磐井は新羅から賄賂を通して通じており、大和の大軍勢を妨害して欲しいとの新羅からの要請に答え、玄界灘などの朝鮮半島へ通じる海路を封鎖してしまいます。

磐井の挙兵を受けて、大和では反乱を鎮める為の軍議が開かれます。

大連である大伴氏が「軍事において物部氏の右に出るものはありません」と進言した事を受け、天皇は物部麁鹿火を大将軍に任命し磐井の討伐を命じました。

物部麁鹿火軍と磐井軍は三井郡で激突。激戦の末、物部麁鹿火は磐井を斬り倒し一年にわたる大規模な反乱を収束させました。

この戦いで名を上げた物部氏は、以降大和内での軍事に強い影響力を持つようになり、飛鳥時代の蘇我氏との対立に発展していきます

また、大和は当初の予定通り任那へ救援を送りますが、新羅の侵攻は止まりませんでした。

仏の到来

蘇我稲目の大臣就任

継体天皇崩御の後、531年継体天皇の連れ子であった第27代:安閑天皇が即位します。

安閑天皇:明治天皇聖徳奉讃会 – 『皇国紀元二千六百年史』国立国会図書館デジタルコレクション, パブリック・ドメイン, リンクによる

天皇は全国に屯倉を設置する等中央政権化を進めますが、即位時に高齢だったため僅か4年での崩御となりました。

後を継いだのが弟の第28代宣化天皇です。

宣化天皇:明治天皇聖徳奉讃会 – 『皇国紀元二千六百年史』国立国会図書館デジタルコレクション, パブリック・ドメイン, リンクによる

そしてこの時天皇から大臣として任命されたのが後に日本の実質的な支配者となる蘇我氏を作り出した蘇我稲目でした。

宣化天皇も安閑天皇と同じく高齢での即位となった為、即位後3年での崩御となり業績は多くありませんが、「食は天下の本である」と言って全国の屯倉から米を運ばせて食料の備蓄行うなど、非常時の備えを整えました。なにより蘇我氏を大臣へ任命した事が今後の日本の運命を変える事となったと言えるでしょう。

欽明天皇の即位

宣化天皇の崩御後、第29代欽明天皇が即位します。

三宅幸太郎 (Kōtarō Miyake) – “御歴代百廿一天皇御尊影” (Rekidai Son’ei, Portraits of Japanese Emperors) [1], パブリック・ドメイン, リンクによる

欽明天皇は応神系と仁徳系の血筋を継承した天皇でした。

nnh – selfmade by MS-Paint, CC 表示 2.5, リンクによる

即位年の540年、これまで重臣として仕えていた大伴氏が任那四県の百済への割譲などの外交政策が結果的に失敗だった事の責任を問われ失脚してしまいます。

これに伴い物部氏と蘇我氏が重臣のツートップとなり、国政を担う様になりました。

特に蘇我稲目は自身の娘を欽明天皇の后にしてその子どもに皇位を継承させる事を企んでおり、この戦略が後に蘇我氏の黄金期を築き上げる事になります。

仏教公伝

この当時の朝鮮半島では百済・新羅・高句麗が互いに連合したり戦争したりを繰り返す動乱の時代でした。

そんな中百済の聖明王は大和に軍事支援を要請する代わりに、仏像と仏典を送りました。これが仏教公伝です。

『日本書紀』によればこれは552年の事とされていますが、538年説548年説もあり、ハッキリと年代は確定していません。

仏と言う外国の神を取り入れるべきか、これを巡って大和では大論争が巻き起こります。

天皇は「大陸から伝わった仏は美しいがこれを祀るべきであろうか?」と臣下に意見を求めると

蘇我稲目は「西の国々は皆仏法を厚く信奉しています。我が国だけがそれを拒否出来るでしょうか」と仏教を肯定する意見を出しました。

対して物部氏は「我が国には既に古来より神々が居られます。今更仏を拝めば神々の怒りを買う事になるでしょう」と仏教を否定します。

天皇は「それでは蘇我稲目が仏を祀ってみよ」と蘇我氏に仏教を試させる事に落ち着きましたが、

ここに『崇仏派の蘇我氏』と『廃仏派の物部氏』の対立が産まれる事になりました。

任那の滅亡

朝鮮半島の動乱が熾烈さ増す中、百済の聖明王は新羅との戦いの中戦死してしまいます。

これで勢いづいた新羅は勢いそのままに南下し、ついに任那を滅ぼしてしまうのでした。

これによって大和の朝鮮半島での影響力は大きく低下する事にりました。欽明天皇は崩御の時まで任那復興を夢見ていたと言います。